ジェロントロジーに関する耳寄りな情報 第104回(ジェロ・マガ Vol.104[2025年4月22日]より一部抜粋)

このコーナーでは、ジェロントロジーに関連する、日々の生活や今後の生き方に役に立つ、あるいは「耳寄りな」情報をお届けいたします。

—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-

先日、職場の歓迎会が行われたのですが、その場で総務省「家計調査」の調査結果が話題になりました。そこで今回は同調査を題材に、公表統計の見方について考えてみたいと思います。

家計調査の年次データが公表されると、「●●の消費額日本一は●●市」という報道がよく行われます。皆さんも餃子の消費額に関する報道を耳にしたことがあるのではないでしょうか。例えばNHKからは以下の記事が出ています。

ギョーザ購入額 宇都宮市は前年に続き3位 総務省家計調査

この記事は年次データ(2024年)の4-1表を基にしています。本表からは「ぎょうざ」の支出金額と購入頻度が分かります。(いずれも「1世帯当たり年間の支出」に関する数値です。)「ぎょうざ」支出金額を比較すると、

・全国1位:浜松市(4,066円)

・全国2位:宮崎市(3,517円)

・全国3位:宇都宮市(2,801円)

という結果になっています。

さて、この結果を解釈する上で、幾つかの留意点があります。第一に、上記の記事でも指摘されているように、このデータは「二人以上の世帯」のものです。「単身世帯」の消費はカウントされていません。全世帯の消費動向を整理した結果ではないことに留意する必要があります。

第二に、こちらも上記記事で指摘されていますが、比較対象となっているのは、あくまで「調理食品」としての「ぎょうざ」に関する支出金額です。当該支出金額には外食による餃子の消費額は含まれていません。また、冷凍餃子も「冷凍調理食品」の方に含まれているので、「調理食品」としての「ぎょうざ」の支出金額には含まれていません。餃子全体の消費動向を整理した結果ではないことに留意する必要があります。

第三に、これは記事で指摘されていませんが、「家計調査」で公表されている市町村別データは、県庁所在地及び政令指定都市のデータに過ぎません。もっと「ぎょうざ」を購入している市町村が存在したとしても、その事実を知る術がないのです。実際、浜松市のデータが公表対象になったのは2008年からであり、それまでは比較対象から外れていました。

次に「ぎょうざ」支出金額の差をもたらす要因を見てみたいと思います。「ぎょうざ」支出金額が大きい要因として、以下の2点が考えられます。

①消費支出全体の規模が大きい

②消費支出全体に占める「ぎょうざ」支出金額の割合が大きい

また、「ぎょうざ」支出金額の大きさについては、以下の2つの要因に分けられます。

②-1 「ぎょうざ」購入頻度が高い

②-2 「ぎょうざ」単価が高い

ここで、

「ぎょうざ」支出金額

=消費支出×「ぎょうざ」支出金額/消費支出

=消費支出×(「ぎょうざ」購入頻度×「ぎょうざ」単価)/消費支出

という式に整理することができます。両辺を自然対数に変換し、全国平均と各市の差分を計算すると、「ぎょうざ」支出金額の違いは、以下の要因に整理可能です。

①消費支出要因

②ぎょうざ支出割合要因

②-1うち購入頻度要因

②-2うち単価要因

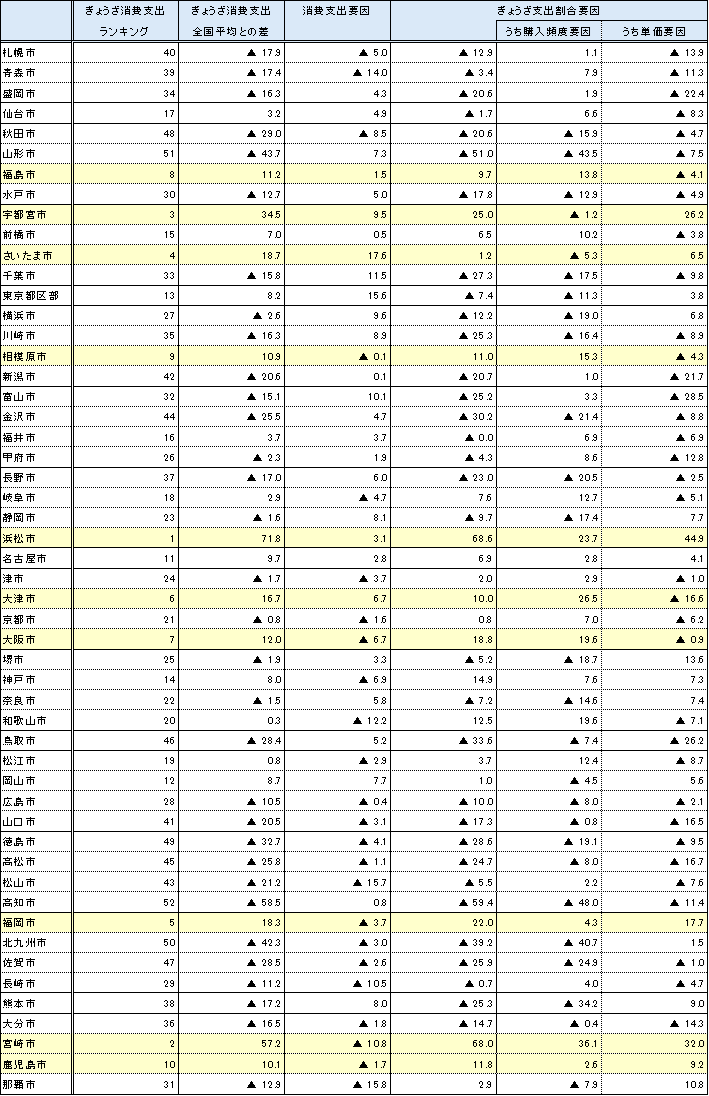

算出結果は以下のとおりです。

※算出結果は対数差分×100(値が小さいときは全国平均との比率に近似)

餃子消費額全国1位の浜松市と2位の宮崎市を比較すると、ぎょうざ支出割合要因はほぼ同じです(浜松市:68.6、宮崎市:8.0)。内訳をみると、浜松市は単価要因の押し上げ効果(44.9)が、宮崎市は購入頻度要因の押し上げ効果(36.1)が大きいです。浜松市と宮崎市で差が生じている原因は、消費支出要因、すなわち消費支出全体の規模の違い(≒経済規模の違い)によるところが大きいと言えます(浜松市:3.1、宮崎市:▲10.8)。

他方、全国3位の宇都宮市は、単価要因の押し上げ効果は26.2ですが、購入頻度要因が▲1.2となっており、浜松市や宮崎市との差は購入頻度の違いによってもたらされていることが分かります。

以上を踏まえると、宮崎市や宇都宮市が首位を目指す場合、

・宮崎市:経済規模自体の拡大

・宇都宮市:「ぎょうざ」購入頻度の増加(テイクアウトの推奨)

と目標(最適行動)が異なることが示唆されます。

このように身の回りのちょっとしたニュースも色んな見方ができます。各自の視点で分析してみると面白いのではないでしょうか。