ジェロントロジーに関する耳寄りな情報 第113回(ジェロ・マガ Vol.113[2025年9月2日]より一部抜粋)

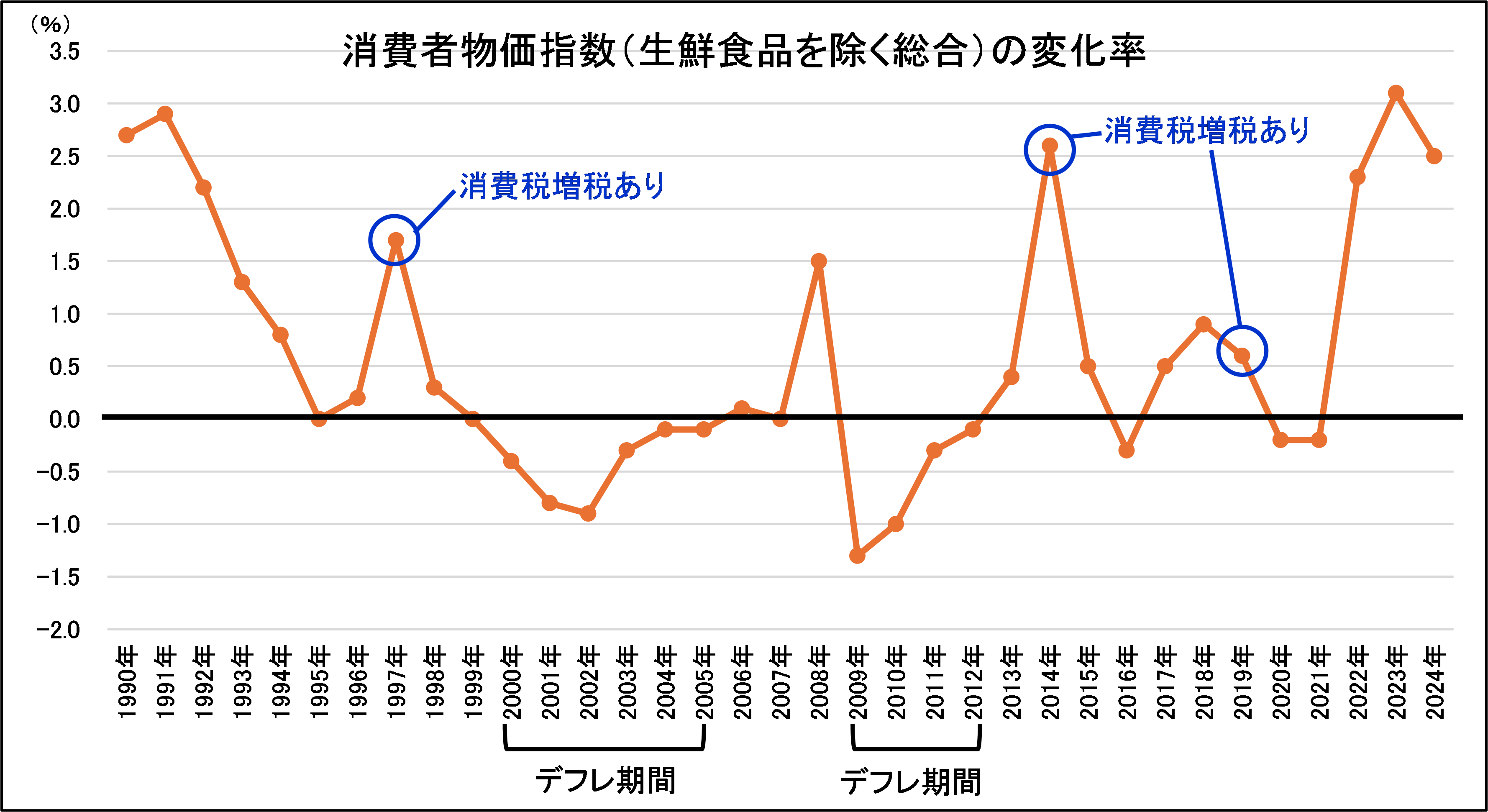

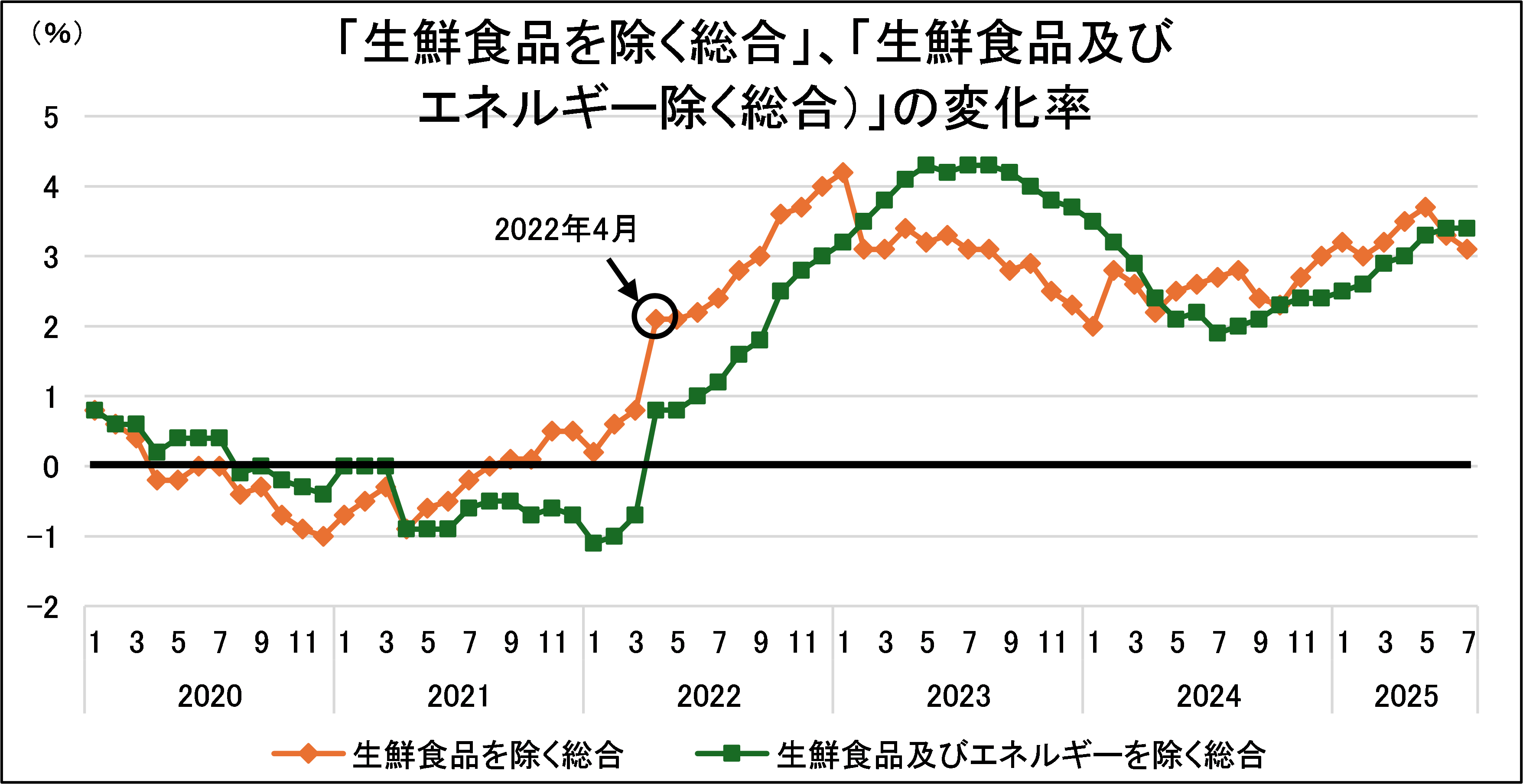

1995年に物価の変化率がほぼゼロ%になって以降、2000年~2005年、2009年~2012年は物価が持続的に下落しているいわゆる「デフレ」(デフレーションの略。物価の持続的な下落)の時期が続くなど、2021年まではほとんど物価が上昇していなかったことが分かります。なお、消費者物価指数には消費税分も含まれているので、消費税増税が行われた1997年、2014年、2019年はその分上昇しています。しかし、2022年から突如物価が上昇しています。この点を詳しく見るために、2020年以降の月次の「生鮮食品を除く総合」と「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」の、前年の同じ月と比較した変化率の推移を見てみます。

この月別の物価変化率のグラフを見ると、2022年4月から「生鮮食品を除く総合」が2%以上と大きく上昇し始めたことが分かります。一方、同じ月の「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」の変化率は1%弱です。両指標の差は「エネルギー」であり、「生鮮食品を除く総合」の方にはエネルギー価格が含まれていますから、2022年の「生鮮食品を除く総合」上昇の大きな要因はロシアのウクライナ侵攻をきっかけとしたエネルギー価格の上昇であることが分かります。逆に2023年はエネルギーの価格が前年の価格よりも下がったため、「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」の上昇率の方が「生鮮食品を除く総合」の上昇率よりも高くなりました。近年は両指標の上昇率はほぼ同程度で推移しています。

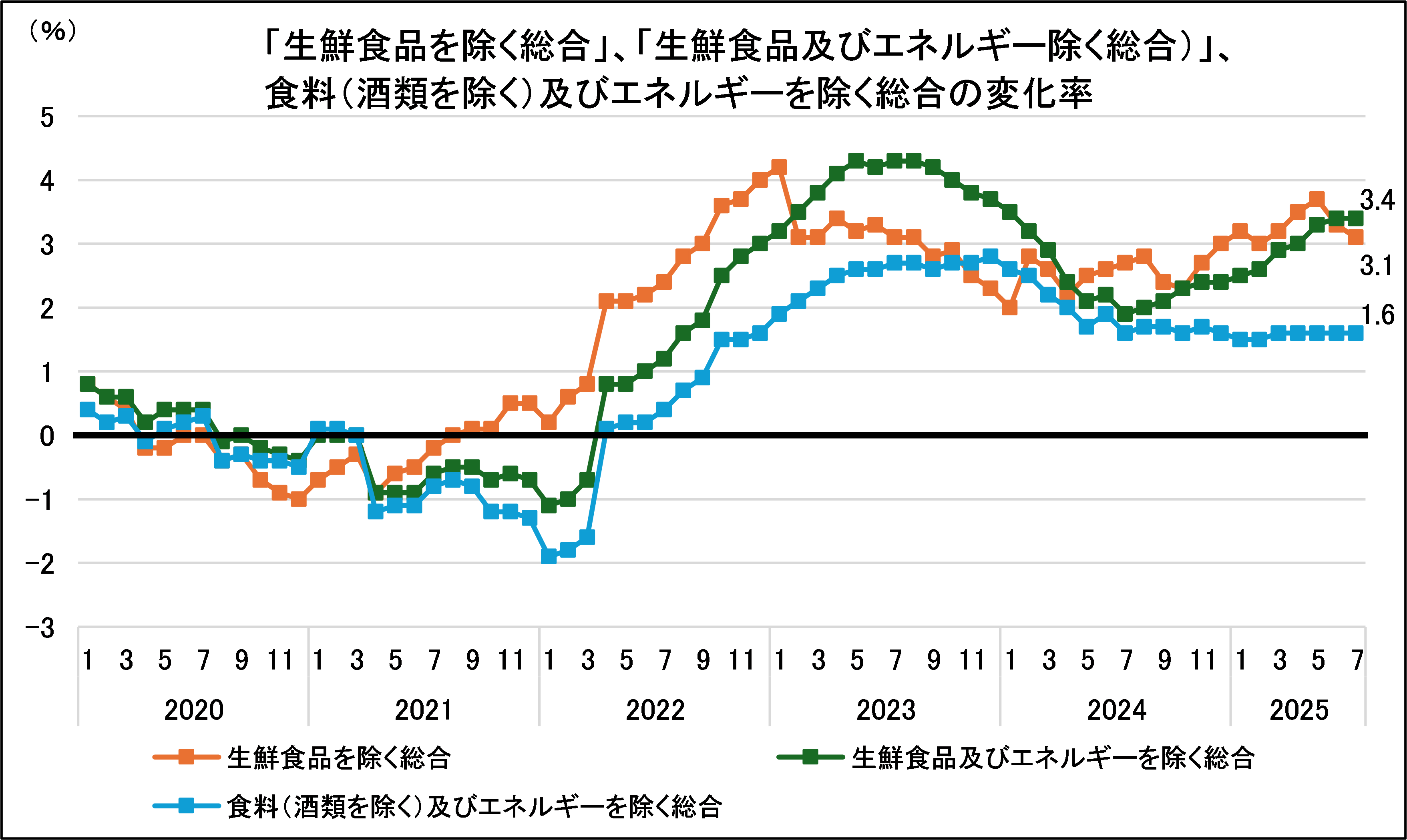

では、「生鮮食品を除く総合」や「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」の推移が経済全体の物価動向を表しているかというと、必ずしもそうとは言えない面があります。報道資料の主要指標の中には含まれていませんが、消費者物価指数には「食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合」という指数も公表されています。これは、米をはじめとした穀類など、生鮮食品以外の食料の価格の影響も除いた指標で、アメリカでは「コアCPI」として政策判断を行う際に特に重視しているものです。

そこで、先ほどのグラフに「食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合」の変化率を重ねてみましょう。

2021年の前半までは3指標はほぼ同様の動きをしていましたが、2021年の後半以降、「食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合」は他の2指標よりも低い物価上昇率で推移しています。食料を除くと上昇率が低くなるということですから、これはすなわち食料の上昇率が高い、ということを意味します。2021年後半以降は、果物、野菜、魚介類などの物価が大きく上昇していた時期があり、それが「生鮮食品を除く総合」などの主要指標の変化率を押し上げていました。2024年後半以降は言うまでもなく、米(穀類)の価格の大幅な上昇が「食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合」と他の指標が大きく乖離している要因となっています。

直近の2025年7月の前年同月比の物価変化率は、「生鮮食品を除く総合」は3.1%、「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」は3.4%の上昇ですが、「食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合」は1.6%と、「高すぎる」とは言えない変化率です。日本銀行は「物価安定の目標」として消費者物価指数の前年比上昇率として2%を掲げていますが、それよりも低い変化率です。逆に言うと、除かれた「食料」の物価上昇率が高すぎるということになります。

2025年7月の公表値で、「食料」という中分類の前年同月比を見ると7.6%、米(うるち米)だけ取り出すと何と約90%!の上昇率でした。長くなりましたがまとめますと、2024年後半以降の物価上昇は、経済全体の物価の上昇というよりも、食料価格の上昇の影響が大きい、ということになります。特に今回は食料の中でも主食である米の価格が大きく上昇し、日常生活への影響が大きいので、物価が高くなっている印象が強くなっているのかと思います。

最後に、これまで取り上げてきた指標は総合指数ばかりでしたので、個別品目の物価の動向を知りたい方向けの参考情報をお知らせします。個別品目の物価の動向が気になるという方は(例えば食料関係であれば納豆、しょう油、まんじゅう、ぐらいの細かさで分かります)、※3でURLを示した「e-Stat」から把握することができます。また、※1でURLを示した最新の消費者物価指数の報道資料の2ページ目では、特に大きく物価が上昇、下落した品目が紹介されています。

ちなみに、これまで示したデータは全て日本全体の物価ですが、「消費者物価指数 (都道府県名)」で検索すればお住いの都道府県での最新の消費者物価指数も公表されています。物価がほとんど変化しない時代は終わり、今後も物価が上昇していくことが想定されます。モノやサービスの価格の情報は皆さんの生活にもきっと役立つかと思いますので、毎月発表される消費者物価指数に着目して頂ければ幸いです。